“我が国の生産年齢人口(15~64歳)は1995年をピークに減少しており、2050年には5,275万人(2021年から29.2%減)に減少すると見込まれている”~と令和4年の総務省情報・通信白書に記載されています。

コンタクトセンター市場でも長年人手不足が課題になっているのは実感されていると思います。

労働力の減少=サービスレベル的に大きなピンチですが、同時に“業務管理DX”へ舵を切る大きなチャンスでもあります。

”最適化が急務”の背景~2025年問題

日本の生産年齢人口は“もう増えない”というショッキングな事を聞いて、我々コンタクトセンター市場の人間が思うのは、人が足りない=サービスレベル低下です。応答率低下、トレーニング時間減少によるAHT増加・応対品質低下、優秀な人の囲い合い、外国人の雇用、定年退職者の再雇用・・等がすぐに頭に浮かぶと思います。そして“2025年問題”が2年後に迫ってきました。そして人手不足に加え「事業承継」も大きな課題となります。

今後、労働環境や社会情勢が激変しても、人手が不足だとしても、“世界一”とも誉れ高い日本のおもてなし・サービスレベルは“可能な限り下げたくない”と思うのが多くの意見かと想像します。既にコンタクトセンターやBPOでの“業務管理DX”は避けて通れないテーマです。海外では既に、今回ご紹介する様なバックオフィスのDXソリューションは多くの企業で採用され、効果を発揮していますが、日本ではエクセルや“現場の頑張り”で対応しており、まだまだこれからの分野だと感じます。“業務管理DX”をテーマにしたソリューションはプロセスマイニングや業務管理アプリ等がありますが、多くはパソコンのアプリケーションのプロセスを記録したり、出退勤管理をデジタル化したツールがほとんどです。

前置きが長くなり恐縮ですが、今回のテーマ:Verint Operations Manager(ベリント オペレーションズ マネージャー:以下OM)は、日本では類似アプリケーションが無い、大変ユニークなアプリケーションです。

ところで皆さんはIPOモデルをご存じでしょうか。世の中の多くの事象に共通する、インプット(入力)―プロセス(処理)―アウトプット(出力)の事です。私達自身も毎日がIPOの流れになっていることにお気づきかと思います。ベリント的にいうと、可視化(入力)―構造化・分析(プロセス)―最適化アクション(出力)という流れになります。ひと昔前、Verintのソリューションは、“アクショナブル・インテリジェンス”と呼んでいた時代もあります。このIPOモデルを頭の片隅に置いて頂くと理解が進むかもしれません。

本ブログでは、このアプリケーションがどのように人手不足対策に貢献するのかをご紹介させていただきます。通常、業務システムの導入検討は数年かかります。人手不足や2025年問題の頃に対策として打つなら、今から検討を始める必要があろうかと思います。先ずは、全体像をご理解頂き、その後ご一緒に日本の未来に貢献していけるのならこれほど嬉しい事はありません。

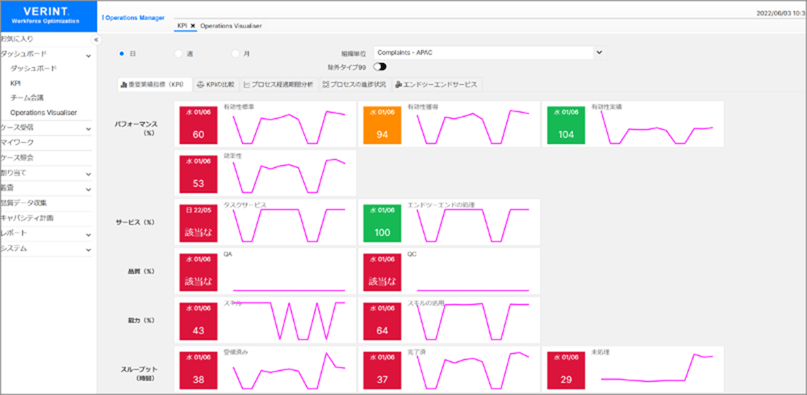

可視化し最適化するOperations Manager

Verint Operations Manager(以下OM)は、その名の通り、この様な意味があります。

Operations=業務

Manager=管理=全体統制・円滑運用・目的に沿った範囲内での改良等

いかにも「バックオフィスの最適化ソリューション」というネーミングです。

ここで言うバックオフィスとは、顧客に接する部門 (フロントオフィス)を支援する、間接的な業務を行う部門のことです。

日本語では間接部門、管理部門、事務部門などと呼ばれ、経理、会計、財務、人事、労務、法務、総務、庶務、広報、情報システム、経営企画、品質管理、物流などの部門が該当します。

良くバックオフィス向けのソリューションとして、プロセスマイニングやRPAと何が違うの?と聞かれます。

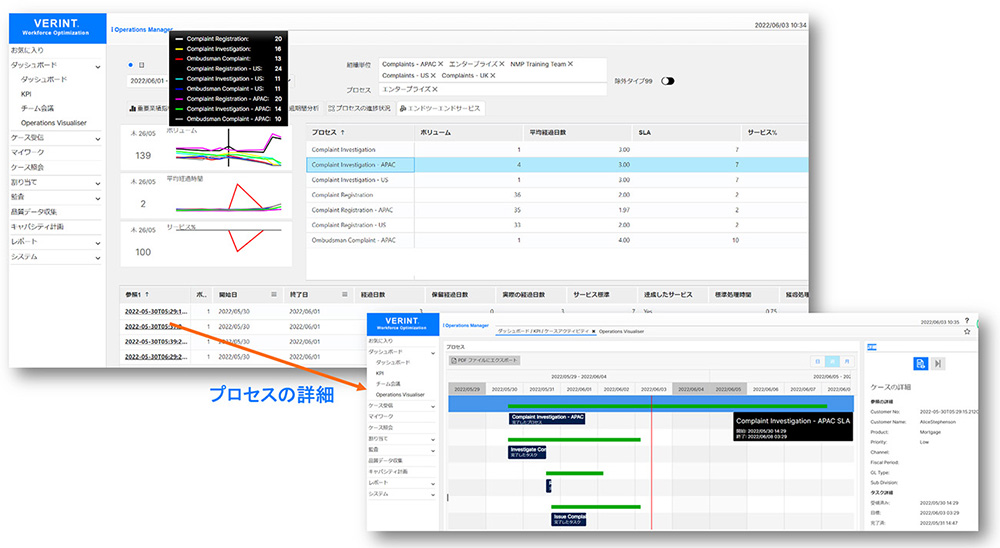

プロセスマイニングは利用中のシステム・ログから業務プロセスを可視化し、RPAは自動でタスクを実行します。ちなみにOMはこのRPAのタスクもウォッチし人と同様にタスクとして記録します。

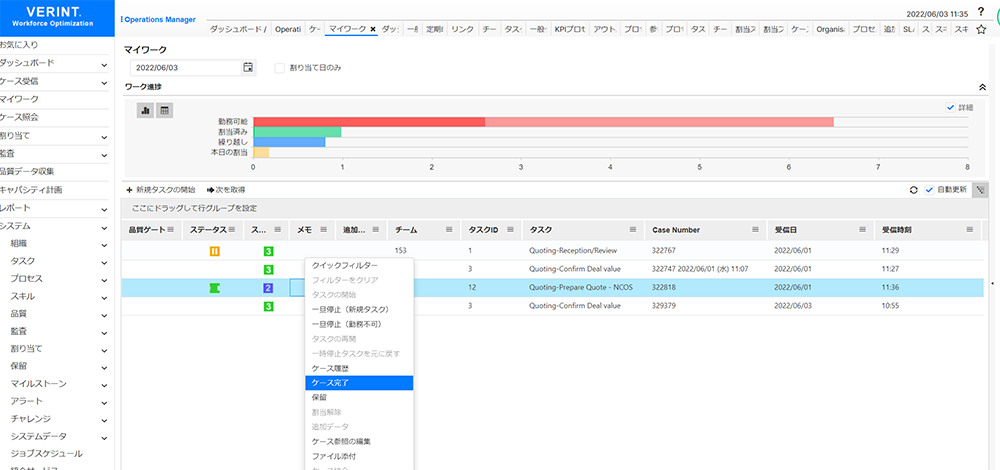

OMは配布または取得されたタスクの”作業開始・終了”をマニュアル・クリックか、何らかの条件で開始・終了・一時停止します。

つまり“人のタスク”を記録して可視化します。そして、その人のスキルで、どのタスクが、どのくらいの時間がかかるか?をサービスレベルに照らし合わせ、記録・予測していきます。ここがプロセスマイニングやRPAと大きく違う点です。もちろんプロセスマイニング的な事もDPA(Verint Desktop And Process Analytics)というアプリと連携して、同様の事を実現可能です。

ところで業務DXを俯瞰的にみると必要なステップは下記の様になります。

■業務の可視化:必要なICTを導入することで、業務プロセスを可視化し、生産性を向上させる第一歩が踏み出せます。

■プロセス改善:業務プロセスを見直し、不要なステップやムダを省き、効率的な流れにし、業務全体の効率化を図ります。

■チームワークの強化:業務チームのコミュニケーションやコラボレーションを強化し、タスクの割り当てや進捗管理などを円滑にします。

■スキルアップと教育:業務に必要なスキルを習得し、業務の品質を向上させることができます。

■運用データ分析:業務におけるデータを分析し、問題点を洗い出し、改善策を見出すことができます。

今回ご紹介するOMは、これらのステップを網羅できる総合力を提供しています。

実は日本でこのようなアプリケーションはありそうで、意外に他にありません。

また、可視化だけではなく、下記の様な貢献も期待できます。

- 作業の割り当てを自動化し、リソースの利用率を向上

- 作業の品質と一貫性を向上

- SLAやサービス目標の達成を阻むボトルネックを見出す

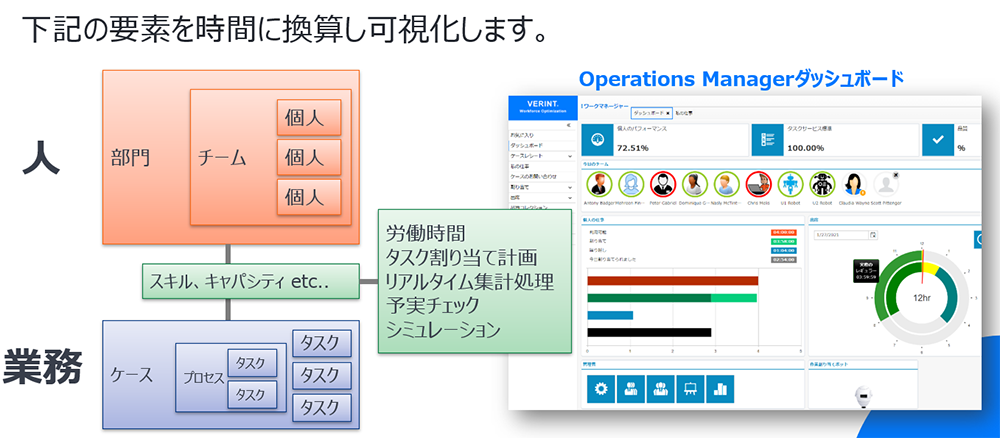

さて、OMはどの様な仕組みで計算をしているのでしょうか。

次の章ではその仕組みをお示しいたします。

全てを時間に換算し、定量的に管理

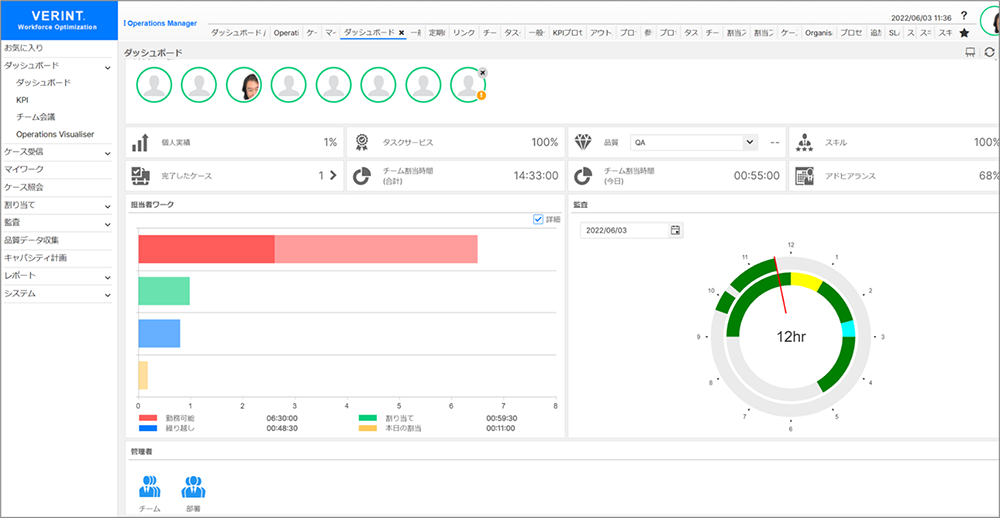

OMは中でどのように計算しているのでしょうか。

仕組みは簡単に言うと、「業務・人・サービスレベルを“時間”という共通単位を使って最適化する」というイメージです。

例えば、通常多人数が協働する業務において、下記の様な事は良くありますね。

佐藤さん:業務Aのスキルが高く平均30分、業務Bは50分要する

高橋さん:業務Aは得意ではなく平均70分で、業務Bは40分

中村さん:業務Aはできないが、業務Bは得意で10分でこなす

日本での事業現場ではよくあるこの場合、業務Aと業務Bの許容量/サービスレベルはどの様に計算すれば良いでしょうか。

概ね日本ではカンと経験則頼りで業務所要時間を予測して来ました。“ざっくりこの人数がいれば、この量の業務が処理できる”という “ざっくり知見管理” でサービスレベルを維持していたのが現状ではないでしょうか。

この“ざっくり知見管理”を “時間という共通単位を使って定量的に、業務の要求サービスレベルに見合う人員を可視化し、リアルタイム管理して最適化する“のがOMです。

“最適化”は“管理”に近いですが、わかりやすくすると、“限られた制約の中で、削減すべきコト/向上すべきコトの最大値を得る”という事になります。今回のOMでは、従業員~業務~サービスレベルの3つのバランスが最も無理なく安定した状態“が最適化であり、削減するのはコスト・手間・苦労・無理な労働・所要時間等、向上すべきは品質・効率・スキル・ワークライフバランスという事になります。

“ざっくり知見管理”は定量的データが乏しいので、どうしてもどこかにブラック労働という形で、無理・無駄が発生します。ですので、OM的なツールが無い場合、業務に対して、十分な余剰をもって従業員配置できればまだ良いですが、冒頭お伝えした通り、労働人口不足な日本ではそうもいかなくなります。業務が増えて人が足りなくなると、サービスレベル低下・品質の低下となって顕在化し、これが続くと企業としての継続が危ぶまれる事に直結するでしょう。

また、一方でOMの活用は、”誰が業務に貢献しているか?“や、”個人毎のひと月の仕事量“を可視化します。

例えば在宅業務の仕事量を可視化したり、実際のタスク処理時間から得意領域・不得意領域を可視化し、スキルを判断してトレーニングにつなぐ・・・なんてことも可能になります。

こうして時間という共通単位で異なった変数を定量的に扱えるのがOMのユニークなとこです。

海外では既に多くの導入事例

海外ではワールドワイドで100,000ユーザー以上50以上の公共サービス、金融、エネルギー企業、ガス/電気/通信等のインフラ企業のグローバル・リーダーカンパニーに貢献しています。

海外ではバックオフィス業務の規模も大きく、早期にOMでの管理が認められ、“最適化”がいち早く進みました。

一例をご紹介します。

■対象範囲:

- 北米、中南米、欧州、アジア太平洋地区等、全世界のバックオフィスが対象

■適用業務の例:

- 債務回収、顧客サービス、テナントと供給管理 等

- リテール業務:融資、決済、送金、回収、クレジットカード、住宅ローン、担保付貸付、一般融資 等

■当初の主な導入目的:

- 業務最適化:可視化、コスト削減、FTE削減、キャパシティ最大化、個人のスキル可視化

- 近代化:柔軟でスケーラブルで標準化された運用モデルの構築

■効果の例:

- 生産性が30%向上し、残業時間が大幅に削減

- 1年間でバックオフィス費用の14%削減

- アウトソースした業務の可視化

- 透明性、一貫性の可視化

- 20%のリソース空き容量が確認された

- リアルタイムでの運用管理と可視化性向上からROI

- どこに労働力が必要かを理解でき、継続的に必要な従業員確保を実施

- 導入初期に30%の効率改善を実現

- 全てのプロセスは自動的に優先度付けされ、翌営業日までの処理を実現

- クラウドで中央による集中業務モニタリングと管理を実現

- どのタスクやプロセスの見直しが必要なのか明らかになった。

- キャパシティの向上、スキル利用率の向上、タスク時間の短縮を実現。

- これらの大きな構造的改革によっておよそ32%の全面的な利益改善を実現した。

- 運用費予算においては、翌年には15%削減が可能となった。

- 自動化されたレポーティング

日本でなぜ普及しなかったかを考察してみましょう。

OMはバックオフィスDXですが、これは“DX推進が日本で進まない理由”とも重なってきます。

■日本のDX推進についてのトピック

- 実は日本の企業文化がDXに対して消極的。手段のデジタル化止まり。

- 日本の企業は伝統的なビジネスモデルにこだわり、変革に対して保守的な傾向がある。

- 日本ではICTを利用して主に“業務効率化やコスト削減”を目的としている。

一方、海外ではDXの最終的な目的が業務効率化ではなく、顧客体験の向上にあることが多い。 - 日本と海外では仕事上のルールにも違いがある。

日本では文書・書類に対する承認・確認が多く、必然的に時間がかかる。

海外では電子メールやチャットで簡単に意見をやり取りすることができ、スピーディーに意思決定可能。 - DX推進の主導権は経営陣にありますが、日本ではDX推進部が社内提案。

- DXの目的が明確になっていない=経営陣主導ではない事が多い。

- DXに必要な人材不足であり、適切な人材が不足している。

- データ起点ではなく、課題起点でDXを考えることの大切さが理解されていない。

- 企業がDXに対しての理解を深めること、人材の育成・採用、目的意識を持ったDXの推進必要。

まだまだDXの道半ばですが、逆にいうと、OMで業務管理DXを実現する絶好のビジネスチャンスとも言えます。

今こそ業務管理DX

業務管理DXだーと勢い良く書きましたが、実際の導入は、ちゃちゃっと簡単に出来るレベルではないのは、ご想像されている通りです。業務全体を可視化するなんて事はそう易々と出来ることではありません。しかし、だからこそDXの価値があるとも言えます。まずはDXを想像してみましょう。はじめは業務を棚卸しし、そのスキルの設定、標準時間、スキル設定、人に対するスキル割り当て、等々・・・OMが管理できる様に可視化・数値化をしていきます。ここはOMに長けたコンサルタントと業務を熟知した現場メンバー・コンサルタントの共同作業です。“IT”と”業務”が上手く連携してこそ、しっかり役に立つ運用システムが実現します。また、その際に重要なのは、業務を熟知し、迷った時の決定権限をもつ責任者:プロジェクトオーナーの存在です。

例えるなら、「新人のOM君に、業務の先輩とITの先輩がそれぞれ仕事を教えていく・・・」というイメージでしょうか。

先ずは少ない範囲から着手して、ゆくゆくは全業務をカバーできる様にOMをベテラン管理者に育てていきます。

どの様な仕事も初日からすぐできる訳ないのは人もOMでも同じです。こういったコンサルティングや業務設計はBPOを知り尽くしたベルシステム24社は得意分野と理解しております。

この共同体を別な視点で考えてみましょう。私は良くシステム導入を“車でドライブ”に例えます。

◆車で遠出するとき、下記の二つの安心があります。

ソフト的安心=カーナビで行く先・行き方が解っている。

ハード的安心=車が整備されて、故障しない。

これをシステムに変えると下記の様になります。

◆業務システムを運用するときに必要な二つの安心

業務的安心=有益な業務情報の入力と出力(IN/OUT)が実現されている

システム的安心=適切なアプリケーションの処理(P:プロセス)が安定稼働している。

この様な状態での業務システム運用が理想的です。整理すると、下記の様になります。

ドライバー =お客様

カーナビ =業務コンサルタント

整備士 =システムベンダー(Verint代理店)

車製造 =メーカー(Verint)

こうして、プロジェクト(共同体)を組むことで、業務DXへのジャーニーは快適に走り始めます。

何度も話題になっているので、ご存じと思いますが、DXとは、「デジタル・トランスフォーメーション(Digital Transformation)」の略語であり、企業がデジタル技術を駆使して、ビジネスモデル、業務プロセス、およびカスタマーエクスペリエンスを革新的に変革することを指します。つまり、デジタルテクノロジーを導入することにより、従来のビジネス手法を見直し、ビジネス価値を創造することを目的としています。

紙管理をエクセルで入力管理しマクロで自動計算する事は単なるデジタル化です。

DXは”従来のビジネス手法を見直し、ビジネス価値を創造すること” なので、OMで ”業務管理手法を根本から見直し、労働人口が少なくても従来のサービスレベルを維持し続ける“ という価値を実現し、必ず訪れる”労働人口減少時代“に備える事が急務と言えます。これは日本のビジネス全体に言える課題です。

まとめ

1章でお伝えしました通り、“日本の生産年齢人口減少”は必ず訪れる未来で、これは一般企業、BPO含め日本全体が対象です。幸い、VerintにはOMという、海外で実績がある運用最適化のソリューションがあります。まだ日本では数えるほどの導入数ですが、明らかに効果が出ています。このOMを運用する事で、あなたの会社の“日本の生産年齢人口減少“による影響を最小限にできる可能性があります。

まだ間に合います。ぜひ一度お話をしましょう!

Verint Operations Managerの紹介はこちら

執筆者紹介

音声ソリューション歴20年以上、Nuance/AmiVoice/Google等の音声認識ソリューションを経験。 得意分野は音声認識・バーチャルアシスタント等の対話AI関連

• ‘03年 アドバンストメディア社で国内初の通話音声認識とリアルタイムキーワード認識ソリューションズを発表

• ‘10年 テキストマイニングの企業と国内初の音声認識~要約ソリューションを発表

• ‘17年 AI音声対話バーチャルアシスタント ソリューションをメガバンク等でリリース

2018年 国内AIベンチャーで画像や音声AIのコンサルタント/PM担当

2020年5月~コロナ禍にベリントシステムズジャパンに入社

- TOPIC:

- プロフェッショナル

- 関連キーワード:

- DX(デジタルトランスフォーメーション)

- 業務改善・高度化

- プロフェッショナルブログ