クラウドPBXとは、簡単に言うと、オフィス内の電話交換機(PBX)の機能をクラウド上で提供するサービスです。本記事では、クラウドPBXとは何か、従来型PBXとの違い、導入するメリット・デメリット、サービスを選定する際のポイントなどについて初心者向けにわかりやすく解説します。コールセンターなどの電話対応を目的にクラウドPBXの導入を検討しているものの、サービス内容をよく理解できないという方はぜひご参考ください。

クラウドPBXとは?

クラウドPBXは、従来オフィスに設置されていた電話交換機(PBX)をクラウド上に構築し、インターネットを通じて電話機能(内線・外線・転送など)をスマートフォンやPCで利用できるサービスです。専用機器が不要なため初期費用や運用コストを抑えられ、テレワークや拠点の分散にも柔軟に対応できる次世代の電話システムとして注目されています。

PBX(Private Branch Exchange)とは、複数の電話機を接続して自由に外線の振り分けや内線の転送を行うための専用機器のことです。通常、電話番号と電話機は1対1で電話回線が紐付いているため、ビジネス利用で電話番号を単純に増やしていくと、設備の管理が大変になります。PBXを導入すると、電話回線を一本化し、複数の電話機に対して発着信を自由に制御できるようになります。

クラウドPBXは、文字通りPBXをクラウド化している仕組み上、専用機器の設置スペースは不要となり、運用コストも削減することが可能です。スマートフォンやタブレット、PCなどを通話用端末として利用できる点も特徴のひとつです。

クラウドPBXの仕組み

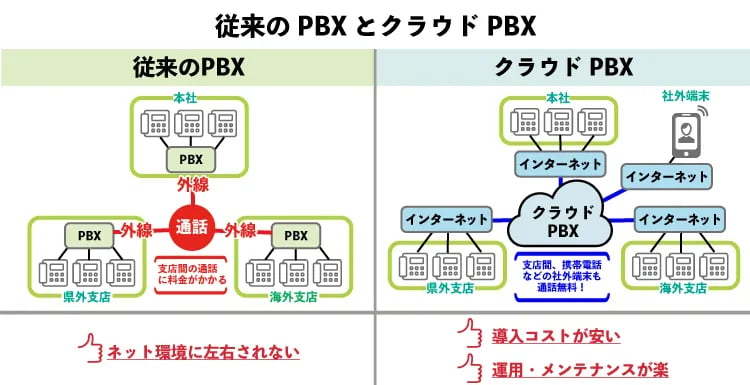

従来型PBXはオフィス内に専用機器を設置する必要がありました。クラウドPBXではその専用機器に備わる交換機機能がクラウド化され、インターネット上のサーバーから提供されるようになります。この仕組みを利用することで、場所・距離の制限を受けることなく簡単に電話網のシステムを構築できます。

またクラウドPBXは、日常使用しているスマートフォンやPCを通話用の端末として使用できます。会社の電話番号をそのまま受発信用として設定できるため、携帯番号を持ったスマートフォンを使っていても、オフィスの電話機と同じような感覚で通話できます。このため、ビジネスフォンなどの電話機の設置は不要です。

ちなみに、クラウドPBXではFAXも利用できます。利用方法やメリットについては以下の関連記事をご覧ください。

クラウドPBXを導入する際、2つの方式から選択する必要があります。以下ではそれぞれの方式の違いや特徴について解説します。

方式1:専用機器が必要なタイプ

専用機器を必要とするタイプのクラウドPBXの場合、電話回線とインターネット回線を接続するVoIP(ボイプ)ゲートウェイを導入します。インターネット接続非対応の従来型PBXやビジネスフォンと一緒にクラウドPBXを利用できるため、物理的な専用機器をすでにオフィスの中に設置している企業に適した方式です。

VoIPゲートウェイとは、わかりやすく言うと変換機や中継機のような役割を担う機器のことです。まずVoIP(Voice over Internet Protocol)とは、音声データを伝える通信技術を指します。これはIP電話やクラウドPBXで通話機能を実現するための技術でもあります。対して、専用機器の設置が必要な従来型PBXは、通話音声を電気信号に変えて伝えるアナログの電話回線を使用しており、VoIPとは異なる技術を用いています。つまり、クラウドPBXと従来型PBXは異なる技術で電話機能を実現しているため、本来は併用できません。しかし、中継機となるVoIPゲートウェイを設置することによって併用が可能になります。

そのため、専用機器を必要とするクラウドPBXは、ビジネスフォンと併用したいケースや段階的に導入を進めたいケース、現在使用中の固定電話の番号を継続利用したいケースでの導入に適しています。

クラウドPBXで使用可能な機能、端末などについては、以下の関連記事でも解説しています。

方式2:クラウドで完結するタイプ

物理的な機器を必要とせず、サーバーから必要な機能が提供されるタイプのクラウドPBXサービスは、ビジネスフォンで求められる主装置や従来型PBXの専用機器、VoIPゲートウェイなどを必要としません。

クラウドPBXでは、従来型PBXで必要だった専用機器がすべてサーバー上の仮想環境に構築されるため、物理的な専用機器は不要になります。そのため、工事費が不要となって初期費用や運用費も抑えられることがメリットです。

ただし、利用ユーザー数や利用する機能、オプションに応じたサービスの月額料金は発生します。また、VoIPゲートウェイを設置しないため、方式1で挙げたように従来型PBXなど電話回線を利用する機器との併用は不可能です。

クラウドで完結するタイプの場合は、インターネット環境があれば短期間で利用を開始できます。そのため、社外で利用したいケースやまずは手軽に試してみたいケース、PBXの導入に関する初期費用を抑えたいケースに適しています。

以下の記事では、クラウド完結型のPBXについての解説に加えて、PBXの基本機能やクラウドだからこその機能、従来型PBXとの違いなどについて解説しています。

クラウドPBXと混同しやすいシステム・サービスとの違い

クラウドPBXは、仕組みが似ている従来型PBXやIP電話、クラウド電話と混同されることがあります。それぞれの言葉の意味の違いについて以下で解説します。

従来型PBX(IP-PBX)との違い

まず従来型PBXとは、オフィス内に専用機器であるPBX(交換機)を設置し、外線や内線の発着信制御を行う仕組みのことです。オンプレミス型PBXやレガシーPBXと呼ぶこともあります。クラウドPBXと比較すると、専用機器の設置が必要な点と電話回線を使用する点が主に異なります。そのため、従来型PBXは物理的に電話線で接続できる範囲内でしか内線が使えません。

一方、クラウドPBXの場合だと、インターネットを通じて独自の電話網を構築できます。従来型PBXのような専用機器の設置が不要になり、設置スペースの準備や配線工事も必要ありません。また、トラブルはベンダー側の対応となり、自社での機材の修理・交換作業がなくなります。さらに、スマートフォンやPCを使えるため、専用のビジネスフォン端末も不要です。このため、低コストでの導入と運用が可能になるという違いがあります。

そして、オンプレミス型や従来型に分類できるIP-PBXは、クラウドPBXと同様にインターネット回線を利用して動きます。IP-PBXの設置方式は2つあり、そのひとつはオフィスに専用機器を設置して利用するハードウェア型です。もうひとつはソフトウェア型で、自社サーバーに専用ソフトウェアをインストールして環境を構築します。これらは導入の際に専用機器や自社サーバーの設置が必要になるため、クラウドPBXと少し異なります。

IP-PBXの種類やメリットなどについては以下の関連記事で詳しく解説しています。

IP電話との違い

IP電話とは、インターネット回線経由で通話できるサービスのことです。IP(インターネットプロトコル)という通信技術を利用して通話を行います。

一方、クラウドPBXは、PBXをクラウド上の仮想的な環境に構築して利用するサービスやシステムのことです。ユーザーはスマートフォンなどの端末からインターネット経由で電話機能を利用します。

共通点として、通信技術であるIPを使用していること、インターネット経由で通話できること、スマートフォンやPCなどインターネット接続可能な端末に対応できる点があります。

違いを挙げると、IP電話はIP技術を利用した通話サービスです。一方のクラウドPBXは、内線や外線を任意の電話機や端末に接続するための交換機、または独自の電話網を構築するシステムであるという点で異なります。

クラウド電話との違い

クラウド電話(クラウドフォン)とは、クラウド上のPBXを使用する通話システムのことです。つまり、クラウドPBXとクラウド電話は同じ仕組みを指しており、言葉が違うだけで意味は同じです。主装置が必要なビジネスフォンをクラウド化し、置き換えられることを説明するときによく使われています。

クラウドPBXではなく、わざわざクラウド電話と呼ぶ理由として、電話もクラウド化できることが名称からわかりやすいという点や、PBXよりクラウドのほうが広く浸透している言葉という点が挙げられます。また、クラウド電話の導入ケースとして、IT技術による業務効率化やテレワーク対応、社内のDXなどが考えられます。クラウド電話という呼び方はこれらのニーズに即しており、ユーザーにとって直感的でわかりやすいものです。そのため、クラウドPBXをわかりやすく伝えるためにクラウド電話と言い換えている可能性が考えられます。

クラウドPBXを導入するメリット

クラウドPBXの導入には、多くのメリットがあります。

1. 場所を問わず電話業務が可能

- スマホ・PC・タブレットなど、あらゆるデバイスからから会社番号で発着信が可能

- テレワークや在宅勤務、外出先でもシームレスに対応(FMC対応)

- 電話番のためだけの出社が不要

2. デバイスに縛られない柔軟な利用

- スマホやPCなど多様な端末で電話可能

- 固定電話機が不要でBYOD(私物端末の業務利用)にも対応

3. 内線通話が無料・拠点間通話のコスト削減

- オフィス内外・異拠点間でも内線通話が可能

- 通話料の大幅削減につながる(特に多拠点企業に有効)

4. 電話の取次ぎ業務を効率化

- 保留転送や内線接続で外出中の担当者にもスムーズに取り次ぎ可能

- ステータス表示機能により、応答可否の確認もできる

5. 初期費用を抑えられる

- 配線・機器設置工事が不要

- 短期間(数日)で導入可能なケースもあり

6. 運用・保守の手間がかからない

- 機器の故障・老朽化リスクなし(資産管理不要)

- 管理・保守はサービス提供会社が対応

7. 柔軟なスケーラビリティ

- ユーザー数の増減が簡単

- 拠点の追加・削減、レイアウト変更にも柔軟に対応

8. 短期・一時利用も可能

- サブスクリプション型契約で1ヵ月単位での利用・解約が可能

- イベントや仮設事務所、選挙事務所など臨時用途にも対応

9. 災害・停電時でも業務継続可能(BCP対策)

- クラウド上で稼働するため、オフィスが使えなくても継続運用可能

- 停電時もスマホなどバッテリー駆動端末で電話可能

10. 多機能で業務効率を向上

- 通話録音、IVR(自動音声応答)、CTI(顧客情報表示)、ネットFAX、勤怠管理など豊富な機能

- コールセンター業務や社内業務の効率化につながる

11. サードパーティサービスと連携可能

- CRM、チャット、電話帳、勤怠システムなど他のクラウドサービスと連携しやすい

12. 設定変更が簡単

- Web上でアカウント・ルーティングの変更が可能

- 電話番号や内線設定も自社内で完結

13. 既存設備と併用可能

- ビジネスフォンやIP-PBXと段階的に併用しながら移行可能

クラウドPBXのデメリット

クラウドBPXには多くのメリットがある一方で、デメリットもあります。

1. 通話品質がインターネット環境に依存し、障害時に使用できない

- 通話音質が通信環境に左右されやすく、Wi-Fiが不安定な場所では音声が途切れる、聞き取りづらいなどの問題が発生する可能性がある

- 回線障害が発生すると、電話機能も停止

- 業務に大きな影響を及ぼす可能性がある

2. 発信できない番号がある

- 多くのクラウドPBXでは、110や119、118といった緊急ダイヤルへの発信ができない

- 他にも、117(時報)、115(電報)、0570(ナビダイヤル)など、発信できない番号が複数存在する

- 代替策や周知が必要

3. 市外局番(03や06など)が使えない場合がある

- 一部サービスでは050番号しか利用できず、地域の市外局番を継続使用できない場合がある

4. 既存の電話番号を引き継げないことがある

- 現在の代表番号をそのまま使えず、新規番号の取得が必要になるケースがある

- 顧客・取引先への電話番号変更の通知など業務上の負担が増える

5. 毎月のランニングコストが発生する

- サブスクリプション型サービスのため、初期費用は安くても毎月の利用料が継続的にかかる

6. 通話コストやオプション費で高額になることもある

- 利用状況によっては、追加のライセンス料や機能ごとのオプション費がかかり、トータルコストが高くなることもある

- 既存のPBXや電話機の契約期間が残っていると、違約金や残債が発生する可能性がある

7. FAXが使えない・制限がある

- アナログ回線を使う従来のFAX機は使えないことがある

- 対応方法の事前確認が必要

8. セキュリティリスクがある

- ネットワークを介するため、設定ミスやID・パスワード漏洩により情報漏洩の危険がある

- 社内ルール整備が必要

9. カスタマイズに限界がある

- 業者提供の機能・範囲に限られ、オンプレミスPBXのように自由な設定ができない

10. 機器設置が必要な場合がある

- 一部サービスでは、IP-PBXやVoIPアダプタの設置が必要になり、完全なクラウド運用が難しい

11. 回線の種類に制限がある

- IP回線か光回線かなど、選べる回線がクラウドPBXサービスにより限定されることがある

クラウドPBXの導入・運用にかかるコスト

クラウドPBXの導入や運用に際しては、主に以下のようなコストが発生します。

▼導入・運用にかかる主なコストと相場

- 初期費用(サーバー登録費用や設定費用):無料~数十万

- 機器設置費用(VoIPゲートウェイ設置の場合):10万円程度

- 月額利用料(基本料金や利用ユーザーまたはID料金など):1,000円~数万円

- 通話料(電話を発信するたびに発生する料金):固定電話は8円/3分、携帯電話は15円/1分程度

- 端末料金(電話機やスマートフォンなど):3万~5万円程度(既存の電話機や端末を使用する場合は0円)

- オプション料金(基本機能以外の機能。サービスによってオプション機能や料金は異なる)

- その他追加料金(通話時間の超過料金や050など電話番号によっては追加費用が発生する)

従来型PBXのような工事費用はかかりません。月額料金については利用ユーザー数に応じた金額になり、大規模になるほど料金も高くなります。サービスによっては10ユーザーなどまとまった単位での契約になることもあります。料金体系はサービスごとに異なるため、細かい利用料金についてはそれぞれのサービスのウェブサイトを見るか、見積もりを取って確認するようにしましょう。

なお、端末料金は社内にある既存の電話機を利用する以外にBYOD(Bring Your Own Device)という方法も選択可能です。BYODとは、業務上の連絡を社員個人が所有するPCやスマートフォンを使用して行う方法のことで、コスト削減などのメリットがあります。

クラウドPBXを使ったコスト削減についてもっと知りたい場合は、以下の記事もご覧ください。

一定期間だけ機能制限付きでクラウドPBXを体験できる無料トライアルを提供しているサービスもあります。クラウドPBXの使用感や通話品質、機能について、現場の従業員が使いやすいか確認できます。無料トライアル中に実は使いにくい部分や足りない機能などがわかることがあり、導入失敗を回避できます。

クラウドPBXの選び方と比較ポイント

クラウドPBXは数多くのベンダーからさまざまなサービスが提供されています。自社に最適なサービスを選ぶには、以下の点に注意することが重要です。

▼選定時のポイント

- 自社の規模に合致しているか

- 通話品質や使いやすさに問題はないか

- 他システムとの連携が可能か

- セキュリティやサポートはしっかりしているか

- 現在利用している電話番号をそのまま使えるか

- 利用料金は予算内に収まるか

6個のポイントを挙げましたが、何が最重要なのかは会社ごとに異なるはずです。サービスを選定する際には、まず優先順位を明確にし、それに沿って複数の候補から最適なものを選ぶようにします。

おすすめのクラウドPBXは「BellCloud+」

クラウドPBXを導入するなら、ベルシステム24が提供する「BellCloud+®(ベル クラウド プラス)」をおすすめします。コールセンター業界で30年以上ものノウハウを積み重ねたベルシステム24が提供する最先端のシステムです。

チャットボットなどを活用した自動応答、お客様に最適なチャネルへ誘導するVisual-IVR、AIを活用した高度な音声認識やテキストマイニング、感情解析など、次世代コンタクトセンターに必要とされる機能を数多く搭載しています。

BellCloud+はコンタクトセンター運営のさまざまなニーズに応えられる優秀なシステムですが、導入すべき製品は企業のニーズによって異なります。

以下の記事ではほかにもおすすめのクラウドPBX製品を課題別に紹介しているので、自社に適した製品を探してみてください。

まとめ

クラウドPBXとは、インターネット上のサーバーから提供されるPBXサービスのことです。クラウドPBXは従来型PBX(IP-PBX)に比べて導入時の初期費用が安く、運用のほとんどをベンダーに任せられます。場所を問わずに利用可能でスマートフォンやタブレットなども端末として利用できる、テレワークの推進やBCP対策に役立つといったメリットもあります。

導入時は専用機器を利用するタイプかクラウド完結タイプのどちらかの方式を選択します。また、無料トライアルを利用することで、実際の使用感を確認してからの導入が可能です。

ベルシステム24では、お客様のご要望を伺ったうえで、業態の特性や今後を見据えつつ、最適な製品・サービスをご提案します。PBXの導入をご検討であれば、ベルシステム24にご相談ください。

この記事の推奨者

現在は、BellCloud+のサービス構築、お客様への提案、導入を行っている。

- TOPIC:

- ノウハウ

- 関連キーワード:

- PBX・CTI